04 Décembre 2024

PERFORMANCES ET TRAITEMENTS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

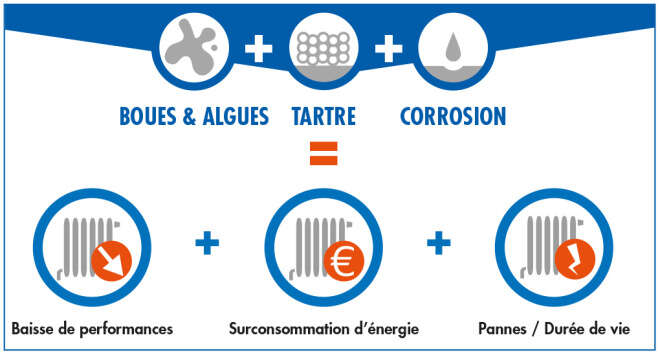

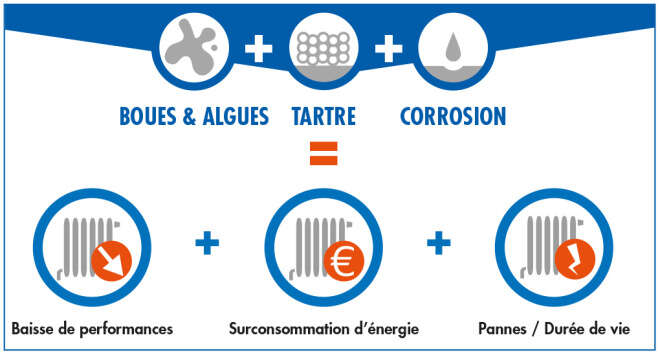

LES CONSÉQUENCES DE LA CORROSION SUR L'INSTALLATION

Les conséquences de la corrosion sur l'installation concernent principalement :

LA CHAUDIÈRE

Dans la chaudière, si le corps de chauffe est emboué, il s'emdommage vite et perd en rendement. Le circulateur de la chaudière est particulièrement exposé : sous l'effet des boues en suspension, il risque de s'encrasser, de s'user au niveau des paliers et de se gripper. En effet, cet organe est particulièrement sensible aux impuretés, au calcaire et aux boues issues de la corrosion. L'accumulation de boues dans la chemise d'entrefer peut conduire à la perforationet provoquer alors un court-circuit. Par ailleurs, l'accumulation de boues dans le corps de chauffe joue l'effet d'isolant thermique et réduit le rendement.

Les boues sont susceptibles de s'accumuler au niveau des différents organes de la chaudière et notamment au niveau des zones à faible passage d'eau (échangeur à plaque, vannes 3 voies, pressostat...), générant alors des dysfonctionnements et des pannbes, voire la casse d'éléments.

LES RADIATEURS

Au niveau des radiateurs, les boues s'accumulent dans la partie basse. D'une part, elles empêchent l'eau de circuler et d'autre part, elles génèrent un gaz non-conducteur thermique qui crée une zone froide sur le radiateur. La perte énergétique peut aller jusqu'à 50 ou 100% pour certains radiateurs et s'élever à 17% en moyenne pour l'ensemble du système.

De plus, la surproduction de gaz engendre des bruits dans les radiateurs. L'oxygéne nouvellement produit peut s'attaquer à toutes les parties métalliques de l'installation.De même, la corrosion peut entraîner la formation de trous au niveau des matériels et engendrer des fuites. À l'heure des chaudières à condensation dont le corps se compose fréquemment d'inox ou d'alliages à base d'aluminium-silicium, il est impératif de prendre ce danger en considération.

LES PLANCHERS CHAUFFANTS

De nos jours, les planchers chauffants sont le plus souvent en matière synthétique pour empêcher leur corrosion. Mais la circulation d'eau à base température, caractéristique de ces systèmes, favorise et optimise le développement bactérien. Ils peuvent être complètement bouchés par les boues qui résultent du développement des bactéries.

Mieux vaut agir préventivement car les tuyaux qui véhiculent l'eau de ces systèmes sont en général pris dans la chape ou se trouvent sous des planchers indémontables. Toute intervention est donc délicate.

LES ÉQUIPEMENTS ENR

Dans les installations utilisant un liquide antigel comme agent de transfert de chaleur, le glycol contenu dans cet antigel tend à se dégrader dans le temps en raison des conditions climatiques ou du développement bactérien, jusqu'à devenir très corrosif pour l'installation et ses équipements. En effet, un glycoldégradé provoque une chute du pH, conduisant à une corrosion acide.

De même, sa viscosité augmente : il s'épaissit jusqu'à la formation de dépôts solides menant souvent à l'obstruction des tuyaux, Par conséquent, le glycol perd de sa capacité à protéger contre le gel et peut provoquer de graves dysfonctionnements sur l'installation et ses composants.

En conclusion, une installation exposée à la corrosion sera d'autant plus énergivore et souffrira d'une perte d'éfficacité pouvant aller jusqu'à 17% avec une chaudière et 27% avec une pompe à chaleur. Les frais de maintenance et d'entretien seront alors multipliés pour pallier les défaillances constatées.

PÉRENNITÉ ET EFFICACITÉ : NETTOYER + PROTÉGER + PRÉSERVER

NETTOYER POUR PRÉPARER À UNE PERFORMANCE OPTIMALE

* Lors de l'installation d'une chaudière ou d'une PAC sur circuit de chauffage central neuf ou existant, il est nécessaire de nettoyer parfaitement l'ensemble de l'installation.

* Nettoyer une installation neuve élimine toutes les particules d'installation et les résidus de flux de brasage, de graisses et de décapants qui, s'ils restent dans l'installation, peuvent conduire à une corrosion de l'installation.

* Désembouer une installation existante élimine les dépôts de boues, tout en améliorant la performance de l'installation, contribuant ainsi à des économies d'énergie.

PROTÉGER POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE ET LA DURÉE DE VIE DE L'INSTALLATION

* Aprés un nettoyage, il est essentiel de protéger l'installation afin d'empêcher la réapparition du calcaire et de la corrosion et l'accumulation de boues.

* Il a été démontré que l'utilisation des inhibiteurs et des filtres fournit une protection durable de l'installation.

PRÉSERVER POUR GARANTIR UNE PROTECTION DURABLE

* Une fois l'installation nettoyée et protégée, il est indispensable de s'assurer que le niveau de protection est suffisant et de le contrôler tous les ans.

* De nombreux facteurs peuvent réduire le niveau de protection d'une installation de chauffage central, par exemple des fuites ou des appoints d'eau. Nous recommandons donc de vérifier tous les ans la qualité de l'eau et le niveau de protection.

POUR QUOI DÉSEMBOUER ?

PLUSIEURS DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALENT L'EMBOUAGE ET/OU L'ENTARTRAGE D'UNE INSTALLATION :

* Au niveau des radiateurs : zone froides et/ou fuites

* Au niveau de la chaudière : bruits et claquements de chaudière, perte de rendement, panne de circulateur ....17%, c'est la perte de rendement moyenne causée par l'accumulation de boues dans les radiateurs d'une installation

EN DÉSEMBOUANT, VOUS ÉLIMINEZ LES EFFETS NÉFASTES DU CHAUFFAGE DE L'EAU :

* Les dépôts de calcaire sur les surfaces d'échange thermique

* L'accumulation de boue générées par la corrosion des métaux de l'installation

DÉSEMBOUER, C'EST SURTOUT :

* Sur les factures énergetiques

* La réduction de la consommation de fioul ou gaz et des émissions de CO2

DU CONFORT :

* Un chauffage plus efficace avec un rendement des radiateurs plus élevé

* L'augmentation du rendement de la chaudière de 3%

DE LA SÉRÉNITÉ

* La pérennisation de l'installation

DÉSEMBOUER EN QUATRES ÉTAPES

La façon la plus rapide et la plus efficace consiste à injecter le désembouant grâce à une pompe à désembouer

1 Brancher la pompe à désembouer à la place du circulateur de la chaudière

2 Verser le désembouant dans la cuve de la pompe à raiosn de 1% minimum du volume d'eau de l'installation soit 1L pour une installation de 100L. Pour une installation très embouée ou plus importante doser à 2%

3 Ouvrir toutes les vannes et faire fonctionner l'installation avec la pompe à son débit maximum pendant 1h minimum, circuler dans les 2 sens 10 minutes par radiateur ou boucle plancher

4 À l'issue dunettoyage, rejeter les eaux de nettoyage à l'égiut et faire circuler de l'eau clair dans l'installation jusqu'à ce que l'eau évacuée soit aussi claire à l'évacuation qu'à l'alimentation

DÉSEMBOUER ET APRÈS ?

Une fois que l'eau de l'installation est claire, elle doit être traitée préventivement :

* Contre la corrosion et le calcaire, grâce à un inhibiteur multimétaux, adapté à tous types de circuits

* Contre le gel et la corrosion, grâce a un antigel avec inhibiteurs

Afin de préserver durablement la qualité de l'eau de l'instalation traitée, il est indispensable de procéder à la bonne concentration de l'inhibiteur, tous les ans, par exemple lors de la visite de maintenance. Il suffit d'utiliser le test colorimétrique test, et si le dosage n'est pas satisfaisant, un ajout d'inhibiteur sera nécessaire.

05 Novembre 2024

ÉCHANGEURS À PLAQUES FONCTIONNEMENT, AVANTAGES ET APPLICATIONS

Les échangeurs à plaques sont des dispositifs de de tranfert thermiqu utilisés dans de nombreux secteurs industriels, de la climatisation à l'agroalimentaire en passant par les industries chimiques. Leur conception unique leur permet de transférer efficacement de la chaleur entre deux fluides sans les mélanger. Cet article explore les principes de fonctionnement des échangeurs à plaques, leurs avantages, leurs différents types et leurs principales applications.

QU'EST-CE QU'UN ÉCHANGEUR À PLAQUES ?

Un échangeur à plaques est un équipement thermique qui utilise des plaques métalliques minces pour séparer deux fluides et faciliter le transfert de chaleur entre eux. Chaque plaque est placée de manière à créer un espaceentre deux fluides, permettant à la chaleur de se diffuser d'un fluide à l'autre. Contrairement aux échangeurs tubulaires, où le transfert de chaleur se fait au travers d'un tube, les échangeurs à plaques exploitent une grande surface de contact, ce qui améliore considérablement leur efficacité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN ÉCHANGEUR À PLAQUES

L'échangeur à plaques fonctionne grâce au principe de la conduction therique, où la chaleur est transférée d'un fluide chaud à un fluide froid au travers des plaques métalliques. Les plaques sont agencées dee façon à créer des canaux par lesquels les fluides circulent en contre-courant, maximisant ainsi le transfert thermique. Le fluide chaud cède sa chaleur au fluide froid au travers des plaques, sans qu'il y ait de contact direct entre les deux.

Chaque plaque comporte des motifs ondulés ou embossés qui, en plus d'augmenter la surface de contact, créent de la turbulence dans les fluides, ce qui améliore l'éfficacité du transfert thermique et réduit les risques de formatioin de dépôts.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANGEURS À PLAQUES

Il existe plusieurs types d'échangeurs à plaques, chacun adapté à des besoins spécifiques :

1. Échangeurs à plaques démontables : Conçus pour être démontés pour le nettoyage ou l'etretien, ces échangeurs sont courants dans l'industries alimentaires et chimiques, ils sont constitués de plaques métalliques fixées par des joints, permettant un entretien facile.

2. Échangeurs à plaques brasés : Compactes et scellées, ces unités ne peuvent pa sêtre démontées, mais offrent une grande robustesse et conviennent aux systèmes de chauffage et de réfrigération, tels que les pompes à chaleur et les systèmes de refroidissement industriels.

3. Échangeurs à plaques soudés : Ils sont conçus pour des applications à haute pression ou à haute température, notamment dans les secteurs pétrochimiques. Le soudage des plaques améliore la résistance de l'équipement face à des conditions extrêmes.

AVANTAGES DES ÉCHANGEURS À PLAQUES

Les échangeurs à plaques offrent de nombreux avantages par rapport aux autres types d'échangeurs thermiques :

* Efficacité thermique élevée : Grace à leur grande surface de contact et leur conception qui crée de la turbulence, les échangeurs à plaques permettent un transfert de chaleur très efficace.

* gain de place : Ils sont compacts et légers, ce qui permet de les installer facilement même dans des espaces réduits.

* Flexibilité : Les modèles démontables peuvent être ajustés en ajoutant ou en retirant des plaques pour s'adapter aux variations de besoin en capacité thermique.

* Facilité d'entretien : Les échangeurs démontables peuvent être facilement nettoyés et entretenus, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

INCONVÉNIENTS DES ÉCHANGEURS À PLAQUES

Malgré leurs nombreux avantages, les échangeurs à plaques présentent certains inconvénients :

* Sensible à l'encrassement : Dans les millieux où les fluides sont très chargés, comme les eaux usées, l'encrassement des plaques peut réduire l'efficacité de l'échangeur.

* Limites de pression : Ceryains échangeurs à plaques (notamment les modèles brasés) sont moins adaptés aux applications nécessitant des pressions extrêmement élevées.

APPLICATIONS DES ÉCHANGEURS À PLAQUES

Les échangeurs à plaques sont utilisés dans de nombreux domaines grâce à leur polyvalence :

* Industrie aliemntaire et des boissons : Pour chauffer ou refroidir des liquides alimentaires sans les contaminer, les échangeurs à plaques sont très utilisés dans les procédés de pasteurisation et stérilisation.

* Chauffage, ventillation et climatisation (CVC) : Les échangeurs à plaques sont courants dans le systèmes de chauffage urbains, les pompes à chaleur et les systèmes de climatisation pour réguler la température de l'air ou de l'eau.

* Insdustrie chimique et pharmaceutique : Dans des procédés nécessitant un contrôle précis de la température, les échangeurs à plaques permettent de chauffer ou refroidir des produits chimiques sans risque de contamination croisée.

* Énergie et environnement : Dans les systèmes de récupération de chaleur et les installations de biogaz, les échangeurs à plaques permettent de réutiliser la chaleur des processus industriels, contribuant ainsi aux économies d'énergie.

CHOISIR LE BON ÉCHANGEUR À PLAQUES

Pour choisir un échangeur à plaques adapté à ses besoins, plusieurs critères doivent être pris en compte :

1. Type de fluides et température : les propriétés des fluides (corrosifs, visqueeux, ect.) ainsi que leur température influent sur le choix des matériaux et du type d'échangeur.

2. Pression : Les applications à haute pression requièrent des modèles soudés ou renforcés, capable de supporter des contraintes plus importantes.

3. Facilité d'entretien : Pour des application où l'échangeur risque de s'encrasser facilement, optez pour un modèle démontable.

4. Budget : Les modèles brasés sont souvent plus économiques mais ne peuvent pa sêtre démontés, tandis que les modèles démontables offrent plus de flexibilité mais à un coût plus élevé.

CONCLUSION

Les échangeurs à plaques sont des solutions performantes et polyvalentes pour le transfert de chaleur dans de nombreux secteurs. Que ce soit pour des applicaations industrielles, agroalimentaires ou énergétiques, ils permettent une gestion thermique efficace, avec un encombrement réduit et un entretien accesible. En choisissant un modèle adapté à vos beosins, vous pouvez optimiser vos procédés thermiques tout en réduisant votre empreinte énergétique.

27 Octobre 2024

LES ADOUCISSEURS D'EAU : FONCTIONNEMENT, TYPES, INSTALLATION ET ENTRETIEN

Les adoucisseurs d'eau sont des dispositifs essentiels pour réduire la dureté de l'eau dans les foyers, les installations de chauffage collectif et les installations industrielles. En éliminant les minéraux qui causent la formation de tartre, ils protègent les appareils ménagers, les organes d'une chaufferie, améliorent la qualité de l'eau et contribuent à prolonger la durée de vie des installations de plomberie. Cet article détaillé explore le fonctionnement des adoucisseurs d'eau, les différents types disposnibles, les critères de choix, ainsi que les étapes pour leur installation et entretien.

QU'EST-CE QU'UN ADOUCISSEUR D'EAU ?

Un adoucisseur d'eau est un appareil conçu pour réduire la dureté de l'eau en éliminant les minéraux responsable de la formation de tartre, principalement le calcium et le magnésium. La dureté de l'eau se mesure en degrés français(°f), chaque degré correspondant à 10 mg de carbonate de calcium par litre d'eau. Lorsque l'eau est dure, elle peut endommager les appareils électroménagers, obstruer les canalisations et réduire l'efficacité des produits de nettoyage.

FONCTIONNEMENT D'UN ADOUCISSEUR D'EAU

Le fonctionnement d'un adoucisseur d'eau repose sur un procédé d'échange d'ions. Voici les principales étapes :

1. Entrée de l'eau dure : L'eau pénètre dans le réservoir de l'adoucisseur, où elle entre en contact avec les résines échangeuses d'ions.

2. Échange d'ions : Les résines, chargées de sodium, attirent les ions calcium et magnésium présents dans l'eau dure. Les ions calcium et magnésium se fixent sur les résines, tandis que les ions sodium sont libérés dans l'eau.

3. Régénération : Aprés un certain temps, les résines saturées en calcium et de magnésium doivent être régénérées à l'aide d'un solution de saumure (eau salée). La saumure libére les résines des minéraux capturés et restaure leur capacité à adoucir l'eau.

4. Évacuation : Les minéraux éliminés et l'excès de saumure sont ensuite évacués dans les égouts.

Le processus d'échange d'ions se répète continuellement, garantissant une fourniture constante d'eau adoucie.

LES TYPES D'ADOUCISSEURS D'EAU

Il existe plusieurs type d'adoucisseurs d'eau, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients :

1 Adoucisseurs à résine (ou à échange d'ions)

* principe : Utilisent des résines échangeuses d'ions pour remplacer les ions calcium et magnésium par des ions sodium.

* Avantages : Efficaces pour adoucir l'eau, réduisent significativement la formation de tartre.

* Inconvénients : Ne réduisent pas la dureté de l'eau, mais empêchent seulement le tartre de se former.

2 Adoucisseurs sans sel

* Principe : Utilisent des procédés physique ou chimiques pour empêcher les minéraux de se déposer sous forme de tartre, sans les retirer de l'eau.

* Avantages : Ne nécessitent pas de sel, n'augmentent pas la teneur en sodium de l'eau.

* Inconvénients : Ne réduisent pas la dureté de l'eau, mais empêchent seulement le tartre de se former.

3 Adoucisseurs magnétiques ou électroniques

* Principe : Utilisent un champ magnétique ou un courant électrique pour modifier la structure des minnéraux dans l'eau afin d'emêcher la formation de tartre

* Avantages : Faciles à installer, ne nécessitent pas de maintenance particulière.

* Inconvénients : Efficacité variable selon la dureté de l'eau et le débit.

4 Adoucisseurs à double réservoir

* Principe : Fonctionnent avec deux réservoirs de résine pour assurer une fourniture continue d'eau adoucie, même pendant la régénération.

* Avantages : Idéaux pour les grandes maisons ou les installations industrielles, garantissent un approvisionnement constant en eau adoucie.

* Inconvénients : Coûteux et plus encombrants.

LES AVANTAGES DE L'UTILISATION D4UN ADOUCISSEUR D'EAU

L'installation d'un adoucisseur d'eau présente de nombreux avantages :

* Protection des appareils ménagers : réduit le dépôt de tartre dans les chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, etc..., prolongeant ainsi leur durée de vie.

* Réduction de la consommation énergetique : Les appareils fonctionnent de manirère plus efficace, ce qui réduit les coûts d'énergie.

* Amélioration de la qualité de l'eau : L'eau adoucie est plus agréable pour la peau et les cheveux, et permet d'utiliser moins de savon et de produits de nettoyage.

* Préservation des installations de plomberie : réduit les obstructions et l'usure dess canalisations, diminuant les coûts de réparation.

COMMENT CHOISIR UN ADOUCISSEUR ?

Pour choisir un adoucisseur adapté, il faut tenir compte de plusieurs critères :

1 Dureté de l'eau : mesurez la dureté de votre eau pour déterminer le niveau d'adoucissement nécessaire. Une eau dure (au-delà de 30°f) nécessite un adoucisseur performant.

2 Capacité de l'adoucisseur : choisissez un modèle adapté à la consommation d'eau du foyer. Les adoucisseurs sont généralement dimensionnés en fonction du nombre de personnes et de la quantité d'eau utilisée quotidiennement.

3 Coûts de fonctionnement : prenez en compte le coût du sel, de l'entretien, et de l'installation.

4 Espace disponible : vérifiez l'emplacement disponible pour installer l'appareil.

INSTALLATION D'UN ADOUCISSEUR D'EAU

L'installation d'un adoucisseur nécessite généralement l'intervention d'un professionnel pour garantir un fonctionnement optimal. Les principales étapes sont :

1 Choisir l'emplacement : Prés de l'arrivée d'eau principale, avant les appareils et installations utilisant de l'eau.

2 Installer un préfiltre : Pour proyéger l'adoucisseur des impuretés présentes dans l'eau.

3 Connecter l'adoucisseur au réseau de plomberie : Assurez-vous que les raccordements soient conformes aux normes locales.

4 Régler l'appareil : Paramétrez le niveau d'adoucissement souhaité en fonction de la dureté de l'eau.

5 Régénération et mise en service : Remplir de réservoir de sel et lancer un premier cycle de régénération.

ENTRETIEN DE L'ADOUCISSEUR D'EAU

Pour garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur, il est important de réaliser un entretien régulier :

1 Surveiller le niveau de sel : Maintenez un niveau de suffisant de sel dans le réservoir.

2 Nettoyer le bac à sel : Évitez l'accumulation de boue ou de ponts de sel qui peuvent gêner le fonctionnement.

3 Vérifier les résines : Remplacez-les tous les 10 à 15 ans en fonction de leur état.

4 Contrôler la dureté de l'eau : Assurez-vous que l'adoucissseur fonctionne correctement en mesurant la dureté de l'eau adoucie.

LES RÉGLEMENTATIONS ET NORMES

L'installation et l'utilisation d'adoucisseurs d'eau sont encadrées par certaines normes, notamment en cequi concerne les rejets d'eau salée dans les égouts. il est conseillé de se renseigner sur les réglementations locales avant l'installation.

CONCLUSIONS

Les adoucisseurs d'eau offrent une solution efficace pour lutter contre les problèmes liés à l'eau dure. En protégeant les équipements ménagers et les installations de plomberie, ils permettent de réaliser des économies d'énergie et d'entretien. Bien choisir, installer et entretenir son adoucisseur garantit un fonctionnement optimal et une qualité d'eau améliorée.

27 Octobre 2024

LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE : FONCTIONNEMENT, AVANTAGES ET CHOIX

Les circulateurs de chauffage, également appelés pompes de circulation ou accélérateurs, jouent un rôle essentiel dans le systèmes de chauffage. Leur fonction principale est de faire circuler l'eau depuis la chaudière ou la pompe à chaleur jusqu'aux émetteurs de chaleur comme les radiateurs ou les okachers chauffants. Apparues dans les années 60, ces pompes ont remplacé les systèmes de circulation par thermosiphon pour améliorer l'efficacité des installations de chauffage.

FONCTIONNEMENT D'UN CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE

Le circulateur de chauffage assure la circulation de l'eau dans un circuit fermé, en compensant les pertes de charge et en maintenant une pression suffisante. Son rôle est comparable à celui du coeur dans un organisme, en faisant circuler le fluide caloporteur du générateur de chaleur (chaudière ou pompe à chaleur) vers les radiateurs ou le chauffage au sol, puis de nouveau vers la chaudière.

Il se compose généralement d'un moteur électrique et d'une turbine, et est installé à la sortie de la chaudière ou de la pompe à chaleur. Les modèles traditionnels offrent généralement trois vitesses de fonctionnement. Le réglage sur la vitesse 2 est recommandé pour ajuster le débit en cas de forte demande ou de modification du système.

AVANTAGES DES CIRCULATEURS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Les circulateurs modernes sont équipés de variateurs de vitesse qui ajustent la vitesse en fonction des besoins de chauffage, ce qui peut réduire la consommation d'énergie de plus de 80%. Ces dispositifs sont conformes aux exigences de la directive européenne ERP, visant à améliorer l'éfficacité énergetique des équipements pour réduire la consommation d'énergie de l'union européenne.

L'IMPORTANCE DE LA VARIATION DE VITESSE

Dans les bâtiments à faible consommation d'énergie (BBC), les circulateurs à vitesse ne sont plus adaptés en raison de leur surconsommation d'énergie. Les circulateurs à variation électronique de (VEV) permettent d'adapter le debit aux beosins réels du réseau, réduisant ainsi la consommation électrique jusqu'à 90%.

TYPE DE CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE

1 Circulateurs standards à vitesse fixe : assurent un débit constant pendant la période de chauffe, mais consomment souvent plus d'énergie qu'il n'en faut.

2 Circulateurs électronique à vitesse variable : ajustent automatiquement la vitesse en fonction des variations de pression dans le. réseau, ce qui permet des économies d'énergie.

3 Circulateurs à moteur synchrone ou à aimant permanent : ces dispositifs à haut rendement réduisent la consommation électrique jusqu'a 90% par rapport aux anciennes versions.

4 Cirrculateurs doubles : permettent un fonctionnement alterné ou simultané pour assurer continuité de service en cas de maintenance ou pour fournir un débit plus élevé.

INSTALLATION ET ENTRETIEN DES CIRCULATEURS

Le circulateur doit être installé à la sortie de la chaudière et dimensionné en fonction du système de chauffage. Lors de l'installation, il est important de purger l'air du système, de remplir le réseau avec de l'eau traitée, et de ne jamais faire fonctionner le circulateur à vide.

Pour l'entretien, un circulateur bien entretenu a une durée de vie de 8 à 10 ans. Cependant, un blocage peut survenir après une longue période d'inactiviré à cause de dépôts accumulés. Dans ce cas, il possible de relancer le circulateur en tournant l'axe du rotor avec un tournevis pour dégommer le moteur.

COMMENT CHOISIR LE BON CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE ?

Pour sélectionner le modèle adapté, il faut tenir compte du diamètre des tuyaux, du débit, et de la puissance de l'installation. Un modèle moderne avec variateur de vitesse est recommandé pour maximiser les économies d'énergie. La formule suivante est trés souvent utilisée: Q = P /delta T X Cm

les circulateurs de chauffage jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des batiments, en particulier dans le cadre des nouvelles réglementations visant à reduire la consommation d'énergie primaire.

27 Octobre 2024

La vanne papillon : Fonctionnement, Avantages et Applications

La vanne papillon est un dispositif de régulation de debit très utilisé dans l'industrie et chauffage et le genie climatique. Elle se distingue par sa conception simple et efficace, permettant un contrôle précis du flux de liquides, de gaz ou de solides en vrac dans des systèmes de tuyauterie=; Cet article explore les carctéristiques, le fonctionnement, les avantages, ainsi que les applications de la vanne papillon.

FONCTIONNEMENT DE LA VANNE PAPILLON

La vanne papillon tire son nom du disque central, qui ressemble à des ailes de papillon lorsqu'il est ouvert. Le mecanisme de base comprend :

* Un disque ou clapet : placé ou centre de la canalisation et fixé à une tige. Le disque pivote pour réguler le debit.

* Un corps de vanne : enveloppe le disque et la tige.

* Une tige d'entraînement : connecté à un mécanisme de commande manuel, électrique ou pneumatique, qui permet de faire pivoter le disque.

Lorque la vanne est en position fermée, le disque est perpendiculaire à l'écoulement du fluide, bloquant le passage. En position ouverte, le disque s'aligne parallèlement au flux, permettant un passage libre. L'angle d'ouverture du disque détermine le debit du fluide dans le système.

ATTENTION : Il n'y a pas de règle spécifique pour la couleur des vannes papillon, excepté pour l'utilisation sur réseaux GAZ, dans ce cas, la poignet sera de couleur jaune.

AVANTAGES DE LA VANNE PAPILLON

La vanne papillon présente plusieurs atouts par rapport aux autres types de vannes:

* Conception compacte : elle prend peu de place dans les systèmes de tuyauterie.

* Légèreté : son poids réduit facilite l'installation, surtout dans les grandes dimensions.

* Faible Coût : généralement moins coûteuse à fabriquer et à entretenir.

* Rapidité de fonctionnement : elle permet une ouverture et une fermeture rapides, souvent utilisées pour des fonctions d'arrêt d'urgence.

* Adaptabilité : fonctionne pour les fluides liquides, gazeux, et même certains solides en suspension.

APPLICATIONS DE LA VANNE PAPILLON

Les vannes papillon sont largement utilisées dans divers secteur, notamment :

* industrie chimique et pétrochimique : pour contrôler les fluides corrosifs et les gaz.

* Traitement de l'eau et des eaux usées : pour la régulationdu débit dans les systèmes de distribution.

* Production d'énergie : utilisées dans les centrales électriques pour les systèmes de refroidissement et de distribution de vapeur.

* HVAC (Chauffage, Ventilation et climatisation) : pour le controle du débit dans les circuits

* Apllications maritimes : dans les sytèmes de ballast et de gestion de l'eau des navires.

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D'UNE VANNE PAPILLON

1 : Lors de l'installation, veillez à ce que le papillon soit légèrement ouvert afin d'éviter toute contrainte entre le papillon et la manchette pendant le serrage des contre-brides.

2 : Assurez vous de vérifier la compatibilité des vannes papillon choisies avec un montage brides"point bleu" pour garantir une installation adéquate.

La vanne papillon est une solution polyvalente et économique pour le controle du débit dans une grande variété. de systèmes de tuyauterie. Son utilisation répandue dans l'industrie et le batiment s'explique par sa conception simple, son faible coût, et ses performances satisfaisantespour de nombreuses applications. Toutefois, il est importantde bien choisir le type de vanne papillon adapté aux spécificités de chaque projet et installation pour garantir son efficacité et sa longévité.

NOTRE GAMME

21 Octobre 2024

Tout savoir sur les électrovannes

Une élecyrovanne est un dispositif électromécanique d'un circuit hydraulique, qui utilise un courant électrique pour générer un champ magnétique et actionner ainsi un solénoïde de l'ouverture du flux de fluide dans une vanne.

Il ne faut pas confondre une électrovanne avec une vanne électrocommandée dispose d'un système d'actionnement électrique qui peut être dissocié du corps de la vanne. En revanche, une électrovanne est constituée d'un seul bloc et il est impossible de dissocier le système d'actionnement du corps de l'électrovanne. Une électrovanne est généralement plus compacte qu'un vanne.

COMMENT BIEN CHOISIR UNE ÉLECTROVANNE ?

Pour bienchoisir une électrovanne, vous devez impérativement savoir avec quel type de fluide elle doit être utilisée. En règle générale, les électrovannes sont prévues pour fonctionner avec des fluides sans particules solides tels que l'eau, l'huile, les dérives du pétrole, la vapeur, l'air comprimé ou les fluides caloporteurs. Cette information importante vous permet de définir les matériaux qui composeront votre électrovanne. La plupart des électrovannes sont fabriquées en laiton (idéal pour l'eau, le fioul, l'air ou le gaz inerte), en inox (pour les liquides ou gaz corrosifs, liquides alimentaires) ou en plastique (principalement dans le domaine alimentaire, chimique).

Pour éviter tout risque de dysfonctionnement lié à la présence de particules solides, aussi appelées impuretés, nous vous conseillons de prevoir un filtre en amont de l'électrovanne.

Les électrovannes peuvent être à 2 voies ou multivoies. Elles sont généralement définies par deux chiffres, l'un détermine le nombre de voies et l'autre le nombre de positions. par exemple, une électrovanne 3/2 est une électrovanne à 3 voies et à 2 positions.

La plupart des électrovannes fonctionnent en tout ou rien ( ouvert ou fermé), mais certaines peuvent être conçues pour fonctionner de façon propotionelle au courant ou à la tension d'alimentation.

En fonction de votre application et pour optimiser le temps d'alimentation de votre électrovanne, vous avez le choix entre les électrovannes normalement fermées (NF) ou normalement ouvertes (NO) :

* Une électrovanne normalememnt fermée s'ouvre lorsqu'elle est alimentée électriquement.

* Une électrovanne normalement ouverte se ferme lorsqu'elle est alimentée électrique.

Si nécessaire, vous pouvez aussi vous orienter vers une électrovanne bistable dont le clapet garde sa position, même en cas de coupure d'alimentation. Le principal intérêt de ces électrovannes est qu'elles ne nécessitent qu'une très faible consommation d'énergie.

Les électrovannes sont généralement sensibles à l'humidité. Vous devez vérifier les conditions extérieurs pour choisir une électrovanne avec un indice de protection (IP) suffisant par rapport à l'environnement prévu. Vous pouvez aussi choisir un indice de protection (IP° suffisant par rapport à l'environnement prévu. Vous pouvez aussi choisir un indice de protection moins élevé et déporter l'électrovanne pour l'installer dans une zone moins humide.

Les électrovannes sont aussi définies par un diamètre nominal (DN) car elles s'intègrent directement dans un circuit. Les diamètre de raccordement et des tutaux sont spécifiés par des normes en fonction du pays ou de la zone géographique où elles doivent être utilisées et en fonction des fluides qui doivent y circuler.

Les électrovannes peuvent être aussi soumises à d'autres normes, par exemple les normes qui régissent le matériel installé en zone ATEX (Atmoshère explosive), notamment pour les industries énergétiques.

ÉLECTROVANNE À COMMANDE DIRECTE OU ÉLECTROVANNE À COMMANDE ASSISTÉE ?

Un électrovanne à commande assistée exploite la différence de pression entre le fluide en amont et celui en aval pour s'ouvrir et se fermer. Elle ne peut donc être utilisée que dans un seul sens. La bobine sert dans ce cas à donner le signal d'ouverture ou de fermeture, elle n'a pas besoin d'une forte puissance électrique. En revanche, ce type d'électrovanne est plutôt utilisé pour des applications à huat débit, pour s'assurer que la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'électrovanne est suffisante pour l'actionner.

Une électrovanne à commande directe n'a pas besoin de différence de pression pour fonctionner car la bobine agit sur la menbrane ou le clapet, mais elle peut nécessiter une puissance électrique importante. Ce type d'électrovanne est plutôt utilisé pour des débit faible, avec une pression qui peut varier de 0 bar jusqu'à la pression maximale du circuit.

DANS QUEL CAS UTILISER UNE ÉLECTROVANNE ?

Une électrovanne est nécessaire si vous avez besoin de contrôler l'écoulement d'un liquide ou d'un gaz, que ce soit en régulation ou en tout ou rien. En d'autres termes, vous pouvez utiliser une électrovanne par exemple pour ouvrir ou fermer un circuit, pour effectuer des dosages de produits, pour mélangez des gaz ou des liquides, etc.

Les applications sont variées, allant du pilotage de vannes de process standard tout ou rien au pilotage de vannes spécifiques telles que les systèmes de protection contre les surpressions et les vannes d'arrêt d'urgence, en passant par le contrôle des fluides dans des applications telles que les vannes d'un réseau incendie. L'un des avantages des électrovannes par rapport aux vannes classiqueq est que leur principe de fonctionnement permet un temps de réponse très rapide. De ce fait, on les retrouve notamment dans les applications suivantes :

* Dans les compresseurs : en phase deémarrage, l'électrovanne est utilisée pour décharger le compresseur afin de réduire le couple sur le moteur.

* Dans l'agriculture : dans les systèmes d'irrigation, le falible temps de réponse des électrovannes permet de générer des économies importantes en eau.

* Dans certains cas particuliers : par exemple pour les presses industrielles où une défaillance de l'électrovanne pourrait présenter un rique d'accident pour l'opérateur, il est possible d'utiliser des vannes double corps. Ce sont généralement des électrovannes 3/2 munies d'un double système de clapet, qui permet de pallier la défaillance éventuelle de l'un d'entre eux.

COMMENT DIMMENSIONNER UNE ÉLECTROVANNE ?

Pour dimensionner votre électrovanne de façon optimale, vous devez connaître le débit, ce qui permet de déterminer le facteur d'écoulement (Kv). Le facteur d'écoulement est une valeur théorique qui indique le volume d'eau à temperature ambiante qui circule dans l'électrovanne avec une chute de pression de 1 bar pendant une minute. Ce facteur peut être précisé en litres par minute (l/min) ou en mètres cubes par heure (m3/h).

Vous devez aussi connaitre la pression d'entrée et déterminer la pression de sortie, ce qui permet de définir la perte de cahrge de l'électrovanne. Pour une électrovanne à commande assistée, la perte de charge doit être au moins égale à la pression différentielle minimale nécessaire au bon fonctionnement du système.

Vous devez ensuite connaitre le diamètre des canalisations en entrée et en sortie (indiqué en pouces ou en millimètres) et le type de raccordement (taraudé ou montage sur bride).

Le choix du nombre de voies d'une électrovanne (2,3,4 ou 5 voies) se fera en fonction de l'utilisation prévue :

* L'électrovanne 2 voies est notamment utilisée pour l'alimentation directe d'un circuit, par exemple pour le remplissage d'un réservoir.

* L'élecytrovanne 3 voies est principalement employée pour la régulation d'un circuit. Les électrovannes 3 voies sont généralement utilisées avec deux canalisations en entrée et une canalisation en sortie pour assurer le mélange de deux fluides à débit constant. Elles peuvent aussi être utilisées avec une canalisation en entrée et deux canalisations en sortie pour réguler le débit sur l'une des sorties en dérivant la circulation du fluide vers la deuxième sortie.

* Les électrovannes 4 voies sont équipées de deux entrées et de deux sorties et sont par exemple utilisées pour l'inversion de cycles pour une pompe à chaleur.

Vous devez enfin faire attention à la tension d'alimentation de l'électrovanne.

Attention, certatin distributeurs pneumatiques ou hydrauliques peuvent être apparentés à des électrovannes mais leur principe de fonctionnement est différent. On les retrouve principalement sur les circuits pneumatiques ou hydrauliques pour commander des actionneurs.

04 Octobre 2024

Tout savoir sur la mesure et les capteurs de pression

La mesure de la pression joue un rôle crucial dans divrs domaines tels que l'industrie et les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Il est essentiel de pouvoir détecter, mesurer et surveiller la pression dans les circuits hydrauliques ou gazeux afin de maintenir le contrôle et d'éviter tous les risques de surpression ou de dépression susceptibles d'endommager les équipements.

BIEN COMPRENDRE LA PRESSION

La pression(p) est une force (F) appliquée sur une surface spécifique (S), exprimée par la formule P = F/S. Dans le système international, l'unité de mesure de la pression est le pascal (Pa°. Elle correspond à une force de 1 Newton (N) agissant sur une surface de 1 mètre carré (m2). L'unité usuelle pour mesurer la pression des fluides est le bar, où 1 bar équivaut à 100 kilopascals (KPa)

Les différents types de pression

Pression atmosphérique

C'est la force exercée par le poids de l'air qui nous entoure sur une surface donnée. Au niveau de la mer, elle est d'environ. 1 013ha, soit 1,013 bar ou 1 013 mbar. La pression atmosphérique varie en fonction de la météo, de la localisation géographique et de l'altitude. Elle est plus élevée au niveau de la mer et plus basse en haute montagne.

Pression relative

C'est la mesure de la pression, lue aux manomètres, dans les systèmes de tuyauterie. Elle peut être positive (surpression) ou négative (dépression)et ne tient pas compte de la pression atmosphérique. Elle est exprimée en pascals (Pa) ou bars (bar) selon l'appareil de mesure utilisé.

Pression absolue

Elle est mesurée par rapport au vide absolu, sans aucune pression environnante. Elle correspond à la différence entre la pression mesurée et le vide absolu. Elle est égale à la pression relative additionnée à la pression atmosphérique (Pabs = Prel + Patm).

Pression différentielle

Elle ,indique la différence de prssion entre deux points distincts mesurée au même instant (4P = P1 - P2). Elle est utilsée pour surveiller le colmatage des filtres, détecter des niveaux d'eau ou pour mesurer des debits.

POURQUOI MESURER LA PRESSION DES INSTALLATIONS ?

Dans les intallations standards, la mesure de la pression relative suffit pour :

* Assurer leur bon fonctionnelent;

*optimiser les performences des equipements;

*Contrôler les processus comme la distillation ou la filtration;

*Diagnostiquer d'éventuels dysfonctionnements.

Dans des applications plus spécifiques impliquant des liquides, vapeur ou gaz dangereux, il peut être nécessaire de tenir compte des variations de la presion atmosphérqiue. Dans ces cas-là, il est impératif d'utiliser des appareils adaptés pour mesurer la pression absolue.

LES DIFFÉRENTS APPAREILS POUR MESURER LA PRESSION

Pour effectuer des mesures de pression (relative, absolue ou différentielle), on utilise couramment deux types d'appareils : les manomètres et les capteurs de pression .

Les manomètres

Les Manomètres sont des appareils mécaniques composés d'un élément sensible qui se déforme sous l'éffet de la pression. On distingue 4 types de manomètres :

Manomètre à tube bourdon ou à tube manométrique

La pression du fluide déforme un tube ce qui entraîne la rotation de l'aiguille par l'intermédiaire d'une biellette. Il s'agit du manomètre le plus couramment utilisé dans les systèmes de tuyauterie.

Manomètre à menbrane

La pression du fluide déforme une membrane circulaire maintenue entre deux brides, ce qui fait tourner l'aiguille via une tige de transmission.

Manomètre à capsule

Il est constitué de deux membranes circulaires hermétiques assemblées sur leur circonférence. Le fluide déforme la capsule, qui agit proportionnellement sur les mécanisme de lecture.

Manomètre à soufflet

La pression déforme le soufflet dans sa longueur, mettant ainsi en mouvement l'aiguille.

Ces quatre types de manomètres existent en version "pression absolue" pour pouvoir mesurer des pressions indépendamment de la pression atmosphérique. La pression du fluide est mesurée contre la pression de référence, soit le vide absolu.

Il existe des manomètres digitaux. ils se distinguent des manomètres mécaniques par leur précision.

Les capteurs de pression

Les capteurs de pression sont des dispositifs électroniques équipés d'une cellule de mesure en contact avec le fluide. Ils convertissent la pression physique en un signak électrique (4.20 mA ou 0-10 V DC). Ce signal peut être lu directement sur un afficheur ou être envoyé vers un automate, un régulateur ou système de gestion de donées.

Étant dépourvus de pièces mobiles, ces capteurs sont insensibles aux coups de bélier, ce qui leur confrère fiabilité, précision et durabilité. Ils sont de plus en plus utilisés dans l'automatisation des processus industriels.

L'étalonnage

Dans certaines applications industrielles, il est essentiel de procéder à un étalonnage périodique des appareils de mesure pour assurer la fiabilité des relevés de pression. L'étalonnage implique de comparer l'appareil avec un instrument de référence appelé "étalon". Pour garantir l'exactitude des relevés, l'étalon lui-même doit être préalablement étalonné par un organisme de certification agréé.